DEATH & REBIRTH

La taverna non era male, aveva anche il bagno con tutto il necessario. Se ricordo bene, c’erano poster di birre e bibite appesi ai muri color giallo Milano. Era grande e accogliente, con quel gusto retrò un po’ malinconico. Il perlinato, il divano rosso, l’atmosfera sapevano d’Autunno, ahimè io preferisco i colori freddi e l’Inverno. Il marrone, poi, con il mio incarnato sta malissimo. Ma va bene così, le stagioni passano e i gusti cambiano.

Doveva essere Febbraio. Faceva freddo, ma avevo due bellissime coperte fatte a mano dalla signora che mi ospitava. C’erano anche un piccolo frigorifero e una televisione con il videoregistratore.

Quel giorno mi ero fatto un regalo: la VHS dell’ottavo episodio di Evangelion.

Quel cartone animato era un enigma per me. Una seduta di psicoanalisi collettiva travestita da saga apocalittica. I suoi simboli religiosi mi facevano uscire pazzo; per grazia divina ricordavo ancora chi fossero Adamo ed Eva.

I personaggi incarnavano conflitti interiori universali. A quei tempi si sapeva poco di ciò che nascondesse quel nastro magnetico e, soprattutto, di ciò che stava dietro a quel lavoro fatto di regia, mecha-designer, produttori, marketing e altri ruoli dai contorni vaghi.

Capire Evangelion non significa decifrarlo, ma lasciarsi interrogare. E io non è che mi facessi molte domande: volevo solo sapere come finiva. Ero lontano da casa e non mi piaceva molto. A farmi compagnia c’erano un libro, un fumetto e una videocassetta.

La strada verso di te si è accorciata negli anni. Da 143 chilometri a 28. Più facile, per noi, incontrarsi.

“Posso venire? Vengo con il mio robot tutto scassato.”

“Quale robot?”

“Ho in dote l’Eva-04 Yongōki.”

“Stai bene?”

“Sì, scusa. È il nome che do alla mia auto.”

“Ho un vago ricordo di questo nome.”

“Quindi posso venire o no?”

“Certo. Però sono un po’ rimbambita.”

“Lo sei sempre stata.”

“Cretino.”

“Ti serve qualcosa?”

“Direi un po’ di speranza.”

In quei 28 chilometri ho visto nuove strade, preso una multa e mi sono fermato davanti a un fiorista. Poi mi sono ricordato che, secondo la voce narrante dell’anime Lulù, l’angelo dei fiori, l’unico che simboleggia la speranza è quello dai sette colori, impossibile da trovare.

“Hai finito di parlare di cartoni animati?”

“Scusa. A che piano sei?”

“Terzo. La stanza è la 12.”

Volevo perdermi. E in effetti non capivo quale ascensore prendere, poi un’infermiera mi ha aiutato.

Ti ricordi la prima volta che abbiamo incontrato il Giappone?

Eravamo io e te.

In via Emilia c’era una libreria molto carina, con una commessa gentile e innamorata della letteratura. Io ero entrato per cercare Jack Frusciante è uscito dal gruppo di Enrico Brizzi, ma la ragazza ci guardò e, sorridendo, disse:

“Ehi tu, con quei capelli lunghi e la barbetta, dovresti leggere il libro di Banana Yoshimoto. Sembri un cartone animato.”

Mi convinse subito con la sua eloquenza. Le mani si muovevano veloci tra gli scaffali.

“Ecco! Kitchen.”

Poi iniziammo a scherzare sul nome della scrittrice.

“Dai, diamoci un nome di frutto.”

“Io scelgo Fragolina di bosco.”

“Io Prugna, così faccio cagare tutti!”

“Dio, quanto sei scemo.”

Poco più in là c’era una fumetteria. Io non ne avevo mai vista una. Mio padre comprava i Diabolik dal giornalaio e la mia relazione con i fumetti era stata una fugace scappatella con Il Corriere dei Piccoli.

In vetrina c’era una videocassetta di Hurricane Polymar, eroe anni Settanta della Tatsunoko, ma per me significava solo pomeriggi a giocare con il mio vicino Luca.

Entrai come un pirata che mette piede sull’isola del tesoro; tu, invece, alzavi gli occhi al cielo. Poi tornammo bambini e ci perdemmo con la proprietaria, che diventò la nostra migliore amica in quattro secondi. Come un’incantatrice di serpenti manipolava le nostre menti, facendoci rivivere nostalgie di giochi in scatola e sigle televisive e in un attimo ci ritrovammo con i sacchetti pieni.

“Ho notato che hai comprato un libro. Posso sapere cos’è?”

“Una certa Banana Yamamoto.”

“Yoshimoto!”

“Sì, quella.”

“Allora leggi questo fumetto. Impazzirai.”

“Maison Ikkoku? Ma io vorrei la VHS di Hurricane Polymar.”

“È un remake.”

“Cioè?”

“Lo hanno ridisegnato, non è la serie originale degli anni Settanta.”

“Quanto costa?”

“32.000 lire.”

La presi senza neanche pensarci. Tu, invece, liberata dall’incantesimo, ti guardavi intorno chiedendoti come fosse possibile, alla mia età, stare ancora dietro ai cartoni animati.

“Gabri, guarda che siamo usciti per comprare le scarpe.”

“Ma questo Mazinga gigante…è bellissimo.”

“Ma che c’entra?”

Hai alzato di nuovo gli occhi al cielo e mi hai fatto notare che il budget per gli anfibi stava diminuendo.

Poi la commessa mi parlò di questa serie super nuova che stava spaccando in Giappone. Disse che, se l’avessi guardata, avrei chiuso il cerchio.

“Che cerchio?”

“Lo scoprirai.”

Lo confesso: ero uno spendaccione. Con le mani occupate corremmo a vedere questi benedetti anfibi, perché tu volevi che io fossi trendy e alla moda. Questa cosa di te mi faceva ridere. Cercavi sempre la bellezza in tutto, volevi essere originale, non volevi omologarti. Dio, quanto mi facevi ridere.

“Devi prendere le Dr. Martens blu.”

“Ma io le voglio nere.”

“No. Decido io.”

E avevi ragione. All’epoca erano tornate di moda, ma tutti le compravano nere, e io ero l’unico ad averle di quel colore. Sembravano quasi tarocche.

Sai, sono tornato ultimamente in quella strada, sperando che ci fosse ancora quel negozio. Ma dopo ventotto anni, amica mia, come poteva sopravvivere un posto così? Ora c’è una specie di bazar di paccottiglie che neanche alla riffa di Natale ho visto cose tanto brutte.

Ma va bene così. Mi è rimasto dentro quel giorno, perché l’ultima risata ce la siamo fatta cinquanta metri più avanti. In una vetrina c’era un paio di occhiali identici a quelli indossati dall’attore nel video dei Subsonica Cose che non ho. Erano giganteschi, con dei tergicristalli sulle lenti. Li comprai.

“Ora sembri proprio un cartone animato. Ti manca solo la coda.”

“Andiamo al concerto dei Subsonica?”

“Ma chi sono?”

Ventotto metri mi separano da te, ma dentro questo palazzo soffoco a ogni passo. Potrei arrivare in apnea al tuo cospetto. Mi vergogno a chiedere informazioni, mi agito per niente, la lingua si arriccia e inizio a balbettare. Allora sto in silenzio e mi arrangio.

Poi un’infermiera mi ha riconosciuto. Cercava uno con i baffi in stato confusionale. L’avevi avvertita tu, vero? Sapevi tutto di me.

Sono entrato nella tua stanza. Finalmente.

Dimmi: quanto deve durare questo silenzio fra di noi? Eppure io sono così bravo a improvvisare. Mi vergogno, ma cerco di tenere alta l’atmosfera, inciampo, ma non mi fermo.

Cosa ti aspettavi da me in quel momento?

Potrei far esplodere tutto il quartiere, credimi, ne sarei capace. Far volare in aria letti, flebo e sonniferi. I corpi dilaniati ci farebbero da red carpet e io e te potremmo fuggire da questo purgatorio.

“Ci sei?”

Cosa potevo dirti in quel momento? Ho cercato nei miei tre cervelli qualcosa che potesse rompere il silenzio: una banalità, un aforisma, una citazione. Niente.

Poi mi sono ricordato di essere un cartone animato.

E mi è venuta in mente solo questa battuta:

“Se non vieni a trovarmi in sogno a darmi i numeri del Superenalotto, vengo a sputarti sulla tomba.”

E tutto è esploso davvero. Finalmente qualcuno che non fingeva. Aspettavi questo, vero?

Ti sei alzata. Hai voluto stare seduta. Ogni tanto chiudevi gli occhi. Le tue amiche ti avevano regalato un sacco di penne colorate con il tappo a forma di animaletto.

“Cosa me ne faccio?”

“Potresti scrivere.”

“Cosa? Scrivo solo le medicine che devo prendere e le persone che vogliono venirmi a trovare.”

“Io parlavo del testamento.”

Hai iniziato a ridere.

Forse sono stato troppo cinico. Ma certi argomenti sono così difficili da affrontare che l’unico modo è scherzarci sopra.

“Ok, lo faccio. Però tu mi aiuti a organizzare un viaggio in Giappone.”

“Quando vuoi andare?”

“Durante la fioritura dei ciliegi.”

“Alta stagione, quindi. Certo, facciamolo insieme.”

E così sei rimasta viva per me. Almeno nella mia testa è così.

Ti ho organizzato un giro perfetto. Dai mari cristallini di Okinawa al freddo di Hakuba: sarai sirena e regina dei ghiacci. Azzererò la tua carta di credito nei centri commerciali di Tokyo e ti lascerò a bocca aperta in mezzo all’isola di Aogashima. Niente cerimonie del tè, ikebana e kimono di poliestere. Non abbiamo tempo, dobbiamo correre. Quanto tempo abbiamo?

“Aspetta. Volevo chiederti una cosa strana. Sei mai stato a un funerale in Giappone?”

Dio no. Anche se dev’essere un’esperienza piuttosto particolare. Forse i miei amici non muoiono quando sono in Giappone.

So però che a Ueno c’è un monumento in memoria degli occhiali rotti. Credo che i giapponesi abbiano paura che i vecchi oggetti si rivoltino contro di loro, per questo fanno funerali a qualsiasi cosa. Non conosco bene questa usanza.

Un mio amico mi ha raccontato che, se devi comprare un’auto nuova, è meglio non parlarne mentre guidi quella vecchia, perché potrebbe offendersi e farti qualche scherzo. So che ai funerali ci sono molti fiori e che il professionista che li compone è chiamato Seika-Shunin. Ci sono persino gare per chi crea la corona più bella. Corona? Quelli fanno intere pareti. Non oso pensare il costo.

Ma, amica mia, dei riti funebri so davvero poco.

C’è una parola però che mi commuove. Wakarebana, il fiore dell’addio. I famigliari e gli amici, prima che la bara venga chiusa, appoggiano vicino al volto e al corpo del defunto dei fiori. Non sia mai che l’aldilà sia un luogo grigio e maleodorante.

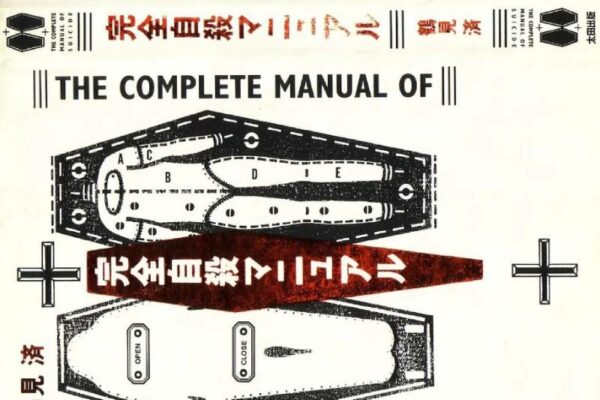

Sai cosa ho scoperto? Un fatto curioso e un po’ grottesco, di quelli che piacciono a me.

Dopo la cremazione, i familiari entrano in una sala e due addetti descrivono le parti delle ossa rimaste, di solito sono quelle del bacino e del femore. I parenti più stretti prendono le bacchette e insieme ripongono il primo osso nell’urna. In qualche paese, sicuramente lontano da content creator e influencer, esiste però un rito ormai in disuso: ingerire un piccolo frammento di osso rimasto, per rafforzare il legame con il trapassato e assorbirne le sue doti. Dicono che anche gli yakuza lo facciano quando muore il boss.

“Io non vorrei essere mangiata.”

“Io potrei lardellarti e cospargerti di miele e noci.”

“Cretino!”

“Hai altre domande?”

“Pensavo di indossare un kimono.”

“No, ti prego. Detesto quando gli occidentali indossano il kimono, sembrano cosplayer impacciati.”

“Intendevo al mio funerale.”

Forse sto esagerando. Dovrei fare come gli altri e dirti che andrà tutto bene. Ma non me la sento. Ti vedo serena con me. Possiamo scherzare sulla morte e prenderla per il culo. Tanto vincerà sempre lei, ma cazzo se gliela facciamo pesare.

Potrei riprenderti e modificare il video con l’intelligenza artificiale, farti parlare all’infinito. Farmi dire “ti amerò per sempre” o inventare parole nuove ogni giorno per consolare tua madre. Non hai bisogno di restare qui. Prenderò io il tuo posto, mi infilerò nei tuoi vestiti e farò un backup dei tuoi ricordi. Devi solo darmi il tuo benestare, firmare un contratto con la tua pennina a forma di koala e io ti trasformerò in un fantasma digitale.

Sai che i giapponesi credono ai fantasmi. Sono dei gran fifoni. Forse io ho preso da loro. Di notte le mie camicie appese diventano inquietanti yōkai del folclore nipponico, lo stendino una prigione per la mia anima, la pianta davanti a me una mano gigante pronta a strozzarmi.

“Il kimono rosa ti piace?”

“Insomma.”

“Ne ho uno colorato, però mi sembra un po’ eccessivo.”

“Non sapevo fossi pazza dei kimono.”

“Viola?”

“Perfetto!”

Poi ti sei addormentata. Ho guardato fuori dalla finestra.

Non è che tu abbia una gran vista. C’è una statua della Madonna con dei fiori ai suoi piedi, degli alberi stanchi e l’ingresso con la sbarra, con il guardiano che chiede sempre: “Dove vai?”.

“A fare una rapina”, gli avrei risposto.

Adesso che il libro che abbiamo comprato è ingiallito e le VHS sicuramente smagnetizzate, cosa mi lascerai, se non il fatto che te ne stai andando? Ho confuso il mondo con uno Stato: non vado più in vacanza, vado solo lì. E ogni volta mi costa fatica, perché torno più stanco di prima, con la testa piena di luci e kanji che non so tradurre.

“Quale robot?”

“Cosa?”

“Prima mi avevi detto che eri venuto qui con un robot.”

“Era una battuta.”

“Scusa, a volte mi ripeto. Dev’essere la morfina.”

“Me ne dai un po’?”

“Credimi, ti toglie quel senso di angoscia. Dovrebbero darla a tutti. L’avessi scoperta prima.”

“Ma poi si va in overdose.”

“Io mi ricordo che mi facevi sempre vedere quel cartone…come si chiamava?”

“Evangelion.”

“Che brutto. Non si capiva niente.”

“Vuoi che riempia questa stanza di LCL?”

“Cosa stai dicendo?”

Quando tra di noi è finita, io sono rimasto a vivere nella tua stessa città. Il mio capo diceva che dovevo succhiare quel tempo fino all’ultima goccia, perché mi sarebbe mancato. Tu mi scrivevi lettere e io non rispondevo, tu piangevi e io scappavo, sparivo come il fumo. Eppure avremmo potuto trasformare quei giorni in oro, invece di sgretolarci come cracker negli zaini.

Venivi a spiarmi alle 17:30 in Piazza dei Martiri, perché sapevi benissimo dove trovarmi. Come al solito sapevi tutto di me. Non eravamo sincronizzati. Eppure ne abbiamo fatte di cose buffe e divertenti.

Ci siamo addormentati su una panchina alle quattro del mattino sul lungomare di Riccione. Siamo stati svegli due giorni, girando tutti i locali della Romagna. Abbiamo preso la patente all’unisono, siamo fuggiti dai carabinieri e abbiamo sbandato sulla neve rischiando di romperci il collo. Tu sciavi, io no. Io scrivevo, tu no. Io guardavo i cartoni animati, tu no.

Shinji Ikari ti stava sul cazzo, dicevi che era uno sfigato. A te piaceva Haran Banjo di Daitarn 3, più muscoloso e sicuramente meglio dotato. Eppure la sincronizzazione in Evangelion è una metafora del rapporto con l’altro: più ti avvicini, più rischi di perdere i confini. L’LCL è il liquido amniotico della regressione, il desiderio di tornare a uno stato pre-individuale.

Dio, queste cose dove le ho lette? Ai tempi avevo strappato un articolo che ho tenuto come un cimelio dentro una cartelletta. Ora si sta sbriciolando.

“Senti, queste cose da nerd non le capisco. Cos’è l’LCL?”

“Link Connect Liquid. Quando il pilota dell’Evangelion entra nella cabina di pilotaggio, questa si riempie di una sorta di brodo primordiale che ricorda il liquido amniotico.”

“Che schifo.”

“Però è interessante, perché ti connette cerebralmente al robot.”

“Guarda che chiamo il reparto psichiatrico se non la smetti.”

Hideaki Anno, il creatore della serie, non “mette” la depressione in Evangelion. La deposita, come si depone un fiore secco in un vaso. Sta lì, da solo e non cambia più. Durante la lavorazione della serie, Anno attraversava una lunga fase depressiva, segnata da isolamento, anedonia, perdita di senso. Evangelion nasce esattamente lì: non come fuga, ma come esposizione.

La sceneggiatura diventa uno spazio terapeutico. Non serve a guarire, ma a sezionare. Anno usa l’anime come strumento di autoanalisi brutale. I monologhi interiori, le ripetizioni ossessive, le dissolvenze nel vuoto, i cartelli scritti, le frasi che si incrinano sullo schermo: tutto parla il linguaggio della mente depressa, che gira su se stessa e non trova uscita. Non c’è consolazione narrativa. Niente catarsi, niente redenzione. Evangelion non vuole salvare lo spettatore. Vuole dirgli: questa è la forma del dolore quando non è romantico, quando è quotidiano, quando nessuno lo vede.

Mi stai portando via tutto. La mia giovinezza, la mia formazione. Lo fai a ogni battito di ciglia. Strappi i nostri ricordi e mi obblighi a crescere. Perché se mi volto indietro e urlo all’universo che voglio tornare indietro nel tempo, lui mi blocca: nell’inversione temporale c’è un cortocircuito, e sei tu. La tua assenza.

Come faccio adesso?

Mi lasci la nostra canzone, un piercing e delle foto formato 18×13.

Sei andata via all’ora dell’aperitivo, che furba. Mi hai obbligato a vestirmi come se dovessi andare all’evento dell’anno, con le scarpe più fighe e colorate che ho. Mi hai detto: viaggia, fallo per me. E non smettere di scrivere. Non farti fermare dalla tristezza, dalla concorrenza, non sentirti mai inferiore. E se puoi, scrivi anche per me. Una lettera ogni tanto, e io cercherò di risponderti. Magari non ti darò i numeri del lotto, ma prometto di farmi trovare. Forse sotto un ciliegio o in quel bar a Daikanyama.

E poi, aspetta. Un’ultima cosa:

“Sono contenta che adesso sei felice.”

Evangelion assomiglia a un testamento non perché parli di morte, ma perché parla dopo la morte delle illusioni. Dopo la fine dell’idea che crescere significhi migliorare. Dopo la fine della fiducia nell’altro come soluzione.

Eppure, in mezzo a questa tristezza radicale, resta una fenditura. Minuscola. L’idea che vivere separati faccia male, ma che vivere fusi sia la fine di tutto. Che il dolore dell’incontro sia preferibile al silenzio assoluto.

Non è speranza. È una scelta quasi controvoglia.

Ed è forse per questo che Evangelion continua a pesare addosso come una lettera mai chiusa, trovata sul tavolo di qualcuno che ha detto tutto, ma senza alzare la voce.

Il Giappone è bellissimo, amica mia.

Gtvb

“Mentre ci davamo appuntamento, guardai dalla finestra. L’aria era color grigio piombo. Le nuvole venivano trascinate via dal vento con una forza incredibile. In questo mondo non c’è posto per le cose tristi. Nessun posto.”

(Kitchen, Banana Yoshimoto)