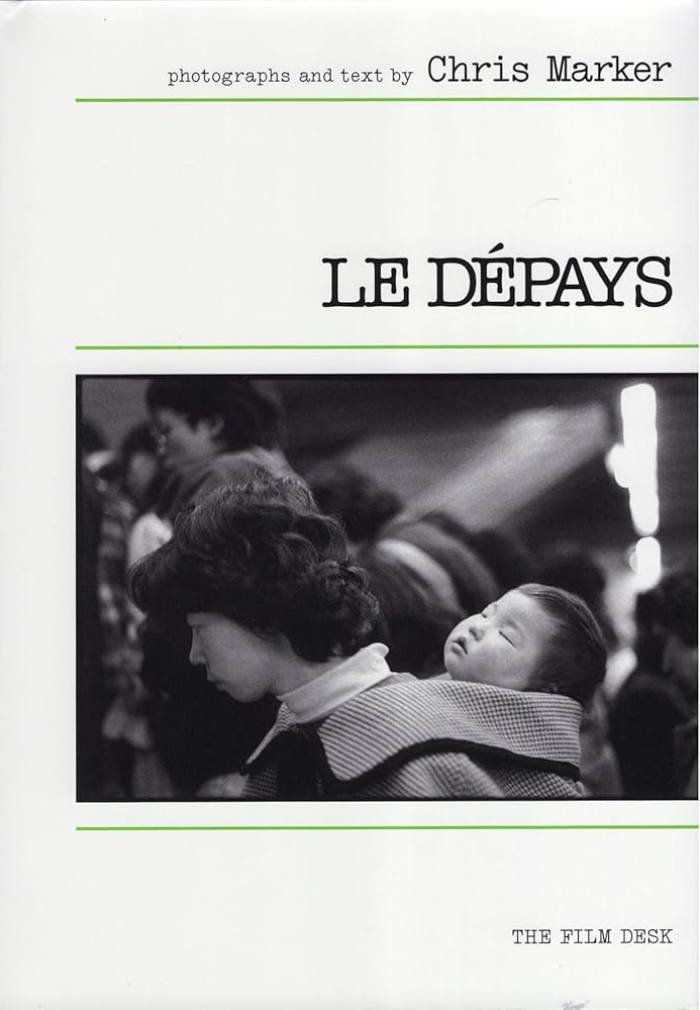

LE DÉPAYS – Chris Marker (Insomnia of the Tokyo dawn)

Il testo che state per leggere è la mia traduzione — un po’ artigianale, un po’ wabi-sabi (imperfetta, ma con anima!) — del leggendario fotolibro di Chris Marker del 1982, “Le Dépays”. È stato un vero viaggio transoceanico: qualcuno lo ha tradotto dal francese all’inglese, e io l’ho riportato in italiano. In questo passaggio tra tre lingue, sì, qualche sbavatura c’è, ma spero di essere riuscito a preservare il “sentimento” originale di Marker, quella sua malinconia così unica.

Tra parentesi ho aggiunto alcune “guide alla sopravvivenza”: non vi dico il sangue dal naso per scovare tutte le citazioni…Marker era davvero a un livello altissimo, una mente fuori scala. Perdersi tra i suoi riferimenti è un po’ come smarrirsi nei vicoli di Shinjuku: spaventoso, ma bellissimo.

Ma chi era Chris Marker? Regista, fotografo, saggista e spirito libero. Impossibile chiuderlo in una definizione: era più un collezionista di frammenti di tempo che un regista classico, un nomade della mente che preferiva l’istinto alla guida turistica. Nei suoi lavori mescolava documentario, filosofia e sci-fi come se fossero gli ingredienti di un ramen speciale: un mix strano, denso e assolutamente irresistibile.

Questa sua ossessione per il Giappone esplode anche nel suo film capolavoro, “Sans Soleil” (1983), girato proprio negli stessi anni di questo libro. Non chiamatelo documentario: è un diario di viaggio filosofico dove il Giappone diventa uno “specchio elettronico”. Marker ci mostra una Tokyo fatta di templi per i gatti, rituali per le bambole rotte e treni che sfrecciano nel buio, cercando di capire come facciano i giapponesi a vivere contemporaneamente nel passato più antico e nel futuro più tecnologico. Non c’era internet, ci si perdeva.

Leggere Le Dépays e guardare Sans Soleil insieme è come fare un level-up definitivo nella comprensione del Sol Levante. Siete pronti a varcare la frontiera?

Le voci dei corvi messaggeri, appollaiati a ogni ingresso, iniziano a dissolversi nel rumore di fondo della città che si risveglia

(i corvi in Giappone sono presenze quotidiane, quasi urbane quanto i semafori; “messaggeri” perché nella tradizione hanno un’aura mitica, ma qui sono anche semplici sveglie nere con le ali).

Ai capolinea, i treni colorati si mettono in marcia: verde Yamanote, blu Tozai, rosso lacca Marunouchi. Colore e nome sono saldati per sempre, come titoli nobiliari. Poco a poco riempiranno il mattino con un frastuono da pista da bowling, sovrastato dal richiamo imperiale dello Shinkansen.

Il crepitio statico della televisione ancora accesa sta per svanire dietro la prima immagine nitida, ma in questo istante somiglia a una di quelle lanterne bianche e quadrate che fluttuano nei racconti televisivi di fantasmi e samurai: un tubo dentro un altro tubo. Sullo schermo appare la signora del notiziario mattutino, oppure il primo spot, o forse Doraemon, il gatto-robot. E allora penso: ecco, un altro giorno è passato. Quasi che solo camminando, e poi guardandosi indietro, si potesse davvero prendere la misura di questa giornata vissuta fuori dal tempo — in una zona di silenzio immersa nel rumore, in quel sapore d’eternità che chiameremo Giappone, così come Aragon chiamava “Olanda” il proprio altrove.

(Louis Aragon, poeta surrealista, usava “Olanda” come parola-porta verso un paesaggio mentale; Marker fa lo stesso con il Giappone)

Qui il tempo è un fiume che scorre solo di notte.

Inventare il Giappone è solo un altro modo per conoscerlo.

Una volta superati i cliché, e una volta aggirato persino il cliché di volerli smontare a tutti i costi, le probabilità diventano matematicamente uguali per chiunque. E si risparmia anche molto tempo. Mi fido delle apparenze, confondo consapevolmente la scenografia con il dramma, smetto di preoccuparmi di capire. Mi limito a esserci, Dasein.

(Termine di Heidegger: “esser-ci”, la presenza pura, senza sovrastrutture)

Qualcosa, prima o poi, arriva sempre.

“Noi giapponesi abbiamo un rapporto molto speciale con i gatti”

Me lo disse Toru Takemitsu una sera, in un piccolo bar di Shinjuku.

(Takemitsu è il più grande compositore giapponese del Novecento)

Detto da uno dei massimi musicisti viventi, era una confidenza preziosa. Dietro di lui, le bottiglie di whisky dei clienti abituali stavano allineate, tonde e lisce come tartarughe. E l’associazione mentale tra le parole “gatto” e “whisky” fece affiorare, quasi per una scarica nervosa, lo sguardo di un gatto che si chiamava Whisky. (Marker passa dal Giappone a Parigi con un corto circuito di memoria; il viaggio è mentale, non geografico)

Un nome improbabile nel dodicesimo arrondissement di Parigi, ma così stavano le cose. Bastava chiamarlo dal secondo piano, senza nemmeno alzare la voce: “Whisky!”, e quello sguardo — sì, uno sguardo indimenticabile — si sollevava verso di me. Qualche microsecondo dopo era già sul balcone, passato attraverso una di quelle pieghe dello spazio-tempo in cui solo i gatti riescono a infilarsi, insieme a pochi asceti tibetani. Il gatto Whisky è morto sotto le ruote di un camion.

Alzo il bicchiere alla sua memoria, a quella dell’altro mio amico gatto, il Blu di Russia Tozai Blue, e alla memoria della civetta spaventata che un giorno morì nella mia mano, soffocata dalla polpetta inghiottita con la fretta di una cacciatrice.

Mi sono chiesto spesso come gli animali vedano gli esseri umani.

Per i gatti non è affatto certo che il loro umano corrisponda a una singola persona: somiglia piuttosto a una specie di branco, verso cui tornano ogni volta per verificare se appaia ancora allo stesso modo — qui i piedi, là la testa, verticale o orizzontale. Per la civetta, forse, eravamo grandi ombre pelose, non ostili ma indecifrabili. Mentre cercava di respirare, mentre la vertigine della morte le entrava per la prima volta nella testa, i suoi occhi sembravano dire: “Ombra, mi stai uccidendo. Ombra, mi stai abbandonando”. I suoi artigli affilati, letali per i roditori, si chiusero attorno al mio dito in un’ultima convulsione. Il dito rimase blu per settimane: blu come il gatto russo, blu come la linea Tozai. Ho portato quel segno a lungo, lento a svanire, come il rimorso.

(Il colore diventa il filo che lega metropolitana, animale e ferita; Tokyo entra fisicamente nel corpo)

Altrove, questa sera, si berrà alla morte dei re e alla fine degli imperi.

A Shinjuku si beve alla morte dei gatti e delle civette. Cosa c’è di più naturale? A un quarto d’ora a piedi, senza nemmeno uscire dal quartiere, si arriva al tempio di Ji Cho In (自性院), a Nishi-Ochiai, dove si prega per tutti i gatti del mondo. Un magnifico maneki neko veglia sull’ingresso del santuario: il gatto che saluta, patrono dei mercanti scaltri e delle prostitute attente.

Con una piccola offerta il monaco mostra le statue dei gatti: quella donata nel XVI secolo da un signore della guerra che, incontrato un gatto nero, invece di temere un cattivo presagio — come un occidentale ignorante — lo seguì fino a una posizione strategica che gli valse la vittoria; quella del XVII secolo, offerta da un mercante il cui gatto attirava i clienti con la sola presenza; quella del XVIII secolo, donata da una bella donna, di cui ancora oggi non so se possedesse un gatto, se fosse un gatto o fosse qualcos’altro. Ho imparato a non fare domande. Il racconto è vero perché racconta di essere vero, come direbbe la Dama all’incrocio delle mie strade.

(Riferimento alla Dama di Sarashina, scrittrice del XI secolo: per lei, come per Marker, la verità di un racconto non sta nei fatti, ma nella forza poetica della narrazione)

Quando tornai per la prima volta in Europa con le mie storie di gatti, gli amici le presero come la prova che un maniaco trova sempre nutrimento per la propria ossessione. Dovetti mostrare le immagini di Ji Cho In, del cimitero felino di Gotokuji (豪德寺), con le sue file di maneki neko sovrapposti; dovetti dimostrare che i bambini del blocco 1-16-1 di Ginza Chuo-ku avevano disegnato una campana per gatti e che un vero gattino vi faceva la siesta; dovetti giurare che un gatto aveva lasciato le sue iniziali nel cemento di Shimbashi.

Ma fu solo quando aprii il libro pubblicato nel 1980 da Keibunsha (恵文社), con l’inventario metodico e cartografato di tutti i luoghi di Tokyo legati al Gatto, che li vidi vacillare davvero. Stampare su carta patinata, con la prudenza di un geografo, il modo più sicuro per trovare il ristorante di Iriya dove si mangia circondati da gatti liberi, fa un certo effetto. A quel punto potei raccontare anche le altre avventure: quella dei gemelli sul treno per Gotokuji. Sotto la pioggia, come in Rashomon; non sapevo dove fosse il tempio, fermavo i passanti dicendo “neko” e unendo le mani in preghiera.

(Riferimento a un incontro casuale sul treno: la presenza dei gemelli e la pioggia evocano l’atmosfera sospesa e misteriosa del film Rashomon di Kurosawa, dove la realtà è ambigua)

Tutti capivano, non tutti sapevano. Ci volle un’ora, e molte versioni della stessa storia, finché mi trovai davanti a quelle file di gatti che sembravano ringraziarmi per essere arrivato fin lì, sotto quella pioggia. Solo dopo mi venne il dubbio: in tutta l’Asia il gatto gode di cattiva fama. Non è forse l’unico animale arrivato in ritardo alla morte del Buddha? Proprio per questo, mi dissero, bisogna avere più compassione per i gatti. Il modo giapponese di schierarsi con il più debole, con l’undercat (neologismo di Marker: se l’underdog è lo sfortunato sociale, l’undercat è lo sventurato culturale), accanto alla fama (fondata) della crudeltà giapponese, mi aprì una finestra nuova.

Sempre a Shinjuku, sul tetto dei piccoli negozi all’uscita sud del tunnel pedonale, un gatto mi salutò con le sue due orecchie. Da allora non ho più attraversato quel passaggio senza pensare a lui. Quella stessa mattina avevo fotografato uno dei vicepresidenti della potente setta Reiyukai Shakaden (霊友会) nell’istante in cui, con il suo solo ingresso, egli pietrificavacon uno sguardoun guardiano; e il sorriso di quel gatto mi parve l’incarnazione di ogni contro-potere possibile.

(il piccolo contro il grande, il felino contro la setta, l’ironia contro l’autorità)

Un altro giorno, amici giapponesi incuriositi dalla mia follia mi portarono a Nekomaya, tempio laico del gatto, un negozio dove esistono tutti gli oggetti, tutte le immagini, tutti i libri, persino il cibo per gatti: la prima pietra di un’Internazionale che è arrivata a San Francisco e a Parigi, in rue du Cherche-Midi. Nel frattempo avevo imparato non solo a dire neko, ma anche a scriverlo.

「猫」Un tratto lungo e due piccoli per la coda: un animale. Un rettangolo attraversato da una croce: una risaia. Due tratti verticali incrociati da una barra orizzontale, rapida e furiosa: una corsa. In Giappone, il gatto è l’animale che corre nella risaia.

(Nekomaya era un centro culturale laico a Yushima dedicato ai gatti; Marker lo vede come l’inizio di una sensibilità globale che unisce Tokyo, Parigi e San Francisco)

Il sole ora è alto su Tokyo. La televisione trasmette già le soap del mattino. Davanti alle serrande abbassate, le signore attendono l’apertura dei grandi magazzini Sogo di Yūrakuchō, o dei Mitsukoshi e San-ai all’incrocio di Ginza, dove una statua di gatto riposa all’ombra della torre San-ai. Poco più in là, il signor Akao riprenderà a predicare il suo messaggio, come fa quasi ogni giorno da venticinque anni.

Nei palazzi di Ōtemachi, di fronte al palazzo imperiale, il Giappone proietterà l’immagine che molti ammirano; ma basta incontrare una delegazione di contadini nell’atrio dello Yomiuri Shimbun per sentire ancorala seta che sopravvive in questo impero di marmo.

Mi alzo, vado alla finestra. Sotto di me, sul metallo ondulato dell’hangar accanto all’hotel, due gatti mi salutano, uno nero e uno bianco. Nel momento in cui scatto la foto, il nero mi guarda esattamente come mi guardava Whisky, all’altro capo del mondo, in un’altra vita. Tremo per un istante e, per una volta, mi do ragione per aver scritto che il passato è come un paese straniero: non è una questione di distanza, ma di attraversare una frontiera.

“Le Dépays“(1982) by Chris Marker

Vol.1

insomnia the Tokyo dawn

Gtvb

Cover e immagini: Chris Marker ©